Esclusiva: “Il problema della diagnosi nella disforia di genere”, di F. Lambruschi

Ringraziamo il dottor Furio Lambruschi per il seguente prezioso contributo.

Chi è Furio Lambruschi?

Psicologo, Psicoterapeuta, ha lavorato per oltre trent’anni presso i Servizi di Neuropsichiatria Infantile dell’ASL della Romagna (Cesena) e attualmente esercita attività clinica presso il Centro di Terapia di Forlì, di cui è anche direttore e supervisore; Direttore e docente della Scuola Bolognese di Psicoterapia Cognitiva ad indirizzo Costruttivista ed Evolutivo (Ric. MIUR, sedi di Bologna, Forlì, Rovigo) e docente presso diverse altre Scuole di specializzazione in Psicoterapia italiane.

Già docente di Psicologia Clinica presso l’Università di Urbino e di Psicopatologia e Psicoterapia dell’età evolutiva presso l’Università di Siena. È autore o coautore di 12 volumi e di numerosi articoli scientifici nell’ambito della psicologia e psicopatologia dello sviluppo, della Teoria dell’Attaccamento e della psicoterapia.

Il problema della “diagnosi” nella disforia di genere

Una donna entra nella stanza di terapia trascinando suo figlio teenager.

M. “Dottore, per favore mi aiuti! Mio figlio pensa di essere un pollo!”

F. “Se c’è una cosa che posso dirvi riguardo ai polli, è che noi sappiamo chi siamo veramente!”

M. “Dammi le prove … non hai le piume!”

F. “Ho attraversato la pubertà sbagliata!”

M. (al terapeuta) “Vede cosa volevo dire? Ha perso completamente la testa!”

Tp. “E’ lei che litiga con un pollo!”

(tratto da: Abigail Shrier, Irreversible Damage, Regnery Publishing, 2020)

Può sembrare una scenetta assurda, ma non è molto lontano da ciò che accade nello scenario costruito negli ultimi vent’anni dai cosiddetti approcci affermativi alla Disforia di Genere (DG). Com’è noto, questi si propongono come assunto di base di affermare, cioè validare, confermare non solo l’autodiagnosi di DG che il paziente può porre abbastanza facilmente (talvolta con l’aiuto di gruppi di influenza che su vari social narrano le meraviglie della transizione e dispensano consigli in merito) ma anche l’accuratezza della percezione che il paziente ha di sé.

In questa curiosa galassia “culturale” [1] si presuppone che l’identità sessuale, che include genere, orientamento sessuale e altri aspetti, possa essere meglio concepita come un continuum piuttosto che in termini categoriali e quindi che le persone possano identificarsi in modo diverso rispetto a come sono state classificate alla nascita e che le loro esperienze e preferenze possano modificarsi nel tempo. Si ritiene che il modello binario e l’idea tradizionale secondo cui esistono due generi, siano ormai superati e che nel continuum di genere si possa trovare la percezione soggettiva di sé come uomo, donna, entrambi o nessuno dei due.

Non c’è nessun altro ambito clinico, tranne quello della DG, in cui si accetti incondizionatamente la percezione soggettiva del paziente cercando di modificare la realtà corporea per adattarla ad essa.

Nell’anoressia nervosa le pazienti, pur magre ed emaciate, si vedono grasse; anch’essa è in gran parte basata su un disturbo della percezione corporea e spesso anche su un rifiuto della sessualità: ma nessuno si sognerebbe mai di aderire alla prospettiva soggettiva della paziente in un’ottica affermativa e magari di prescriverle lassativi, soppressori dell’appetito, diuretici o ormoni tiroidei per consentirle di ottenere la modificazione corporea desiderata. Similmente, nel caso di un grave quadro dismorfofobico, se a qualche sanitario venisse in mente di sostenere in modo “affermativo” il vissuto spesso francamente delirante del paziente avviandolo alla chirurgia senza prenderne in considerazioni le motivazioni interne, andrebbe probabilmente segnalato all’ordine di appartenenza.

Nell’ambito invece delle problematiche identitarie di genere, la semplice diagnosi descrittiva di DG (che attraverso i suoi criteri soggettivi diventa facilmente autodiagnosi), a dispetto della complessità dei quadri di personalità che spesso la sostengono, è diventata gradualmente il principale focus diagnostico; ed anzi, in questa prospettiva, nella necessità primaria di evitare ogni tipo di stigma e di sofferenza, tutte le domande riferite all’eziologia di queste problematiche sono state lasciate sullo sfondo oppure guardate un po’ con sospetto (nel timore di veicolare un atteggiamento “transfobico”). Mentre, in realtà, chi abbia maturato un po’ di esperienza nei servizi per l’età evolutiva, sa bene che cosa può ritrovarsi davanti quando gli si presentano in accesso problematiche di questo genere; e sa bene che uno dei problemi centrali nel lavoro sulla DG è proprio quello relativo alla complessità clinica e alle variegate comorbidità presenti in questo ambito (Becerra-Culqui et al. 2018; Dias de Freitas et al., 2019; Paz-Otero et al., 2021; Wanta et al., 2019; Frew et al., 2021): disturbi d’ansia e dell’umore; disturbi di personalità e disturbi dissociativi (con tutta la loro ben conosciuta eziologia di tipo “traumatico”), disturbi schizofrenici, disturbi alimentari e altri disordini ad implicazione corporea, disturbi del neurosviluppo, tra i quali, ben accertati, l’ADHD e soprattutto i disturbi dello spettro autistico. Quest’ultima, come ben sappiamo, è una delle aree più controverse e delicate di comorbidità, tanto è vero che quasi per la metà rappresentavano la popolazione in accesso al GIDS della Tavistock (il 35% da moderato a grave e il 13% con manifestazioni lievi).

Viene, a nostro parere, poco sottolineato un importantissimo aspetto clinico e cioè che tali comorbidità, oltre a rappresentare di per sé un forte elemento di complessità sul piano diagnostico e del trattamento, rappresentano un evidente indicatore di importanti compromissioni sul piano strutturale che, nel processo diagnostico, vanno attentamente valutate.

Nell’ambito “affermativo” (ma non nell’ambito della psicologia e psicopatologia dello sviluppo) è invalsa, evidentemente non a caso, la tendenza ad utilizzare maggiormente il termine “co-occorrenza” piuttosto che quello di “comorbidità” nel descrivere le patologie associate alla DG. Si tratta, a nostro parere, di uno slittamento linguistico che porta a uno slittamento semantico importante, non sempre rispondente alla realtà clinica di queste situazioni. Dire, ad esempio, che c’è una “co-occorrenza” tra autismo infantile e DG sembra indicare che siano presenti due quadri psicopatologici distinti, trattabili in modo distinto (e che quindi la diagnosi di autismo non sia ostativa all’avvio del percorso di transizione), quando è evidente che le compromissioni neurobiologiche basiche presenti nei quadri autistici implicano evidenti deficit nella lettura dei propri e altrui stati interni e nella costruzione del sé che inevitabilmente si riflettono anche nell’ambito dell’identità sessuale. Lo stesso ragionamento clinico vale per la “co-occorrenza” coi vari disturbi di personalità.

Il problema della diagnosi, dunque, rappresenta lo snodo cruciale per delineare un percorso terapeutico adeguato nell’ambito della DG.

Infatti, com’è ormai noto, tutte le recenti e rigorose revisioni della letteratura provenienti da quei paesi che avevano fatto inizialmente un “balzo in avanti” in questo campo (in particolare i paesi scandinavi, l’Inghilterra e ora gli Stati Uniti) insistono esattamente su questo e concludono affermando che quella transgender è una popolazione complessa e problematica che ha bisogno di un’ampia e attenta assistenza psicologica, che in genere non riceve e che né la transizione ormonale, né quella chirurgica risultano risolutive rispetto ai loro problemi di fondo.

Le persone che vivono un disagio riguardo al genere dovrebbero avere accesso in primo luogo ad una accurato e complesso percorso diagnostico e poi ad un intervento psicologico etico, basato sulle evidenze e appropriato allo sviluppo atto a promuovere la loro autonomia e una più profonda comprensione di sé.

Come ha riconosciuto recentemente anche la European Society for Child and Adolescent Psychiatry (ESCAP) (Drobnič Radobuljac et al, 2024) (fornendo poi una serie di raccomandazioni improntate all’estrema prudenza nei protocolli medici), c’è nella comunità scientifica un’ambiguità di fondo che produce inevitabili confusioni e contraddizioni nei percorsi di cura. Mentre il DSM5 (APA, 2013), che rimane lo strumento diagnostico più diffuso tra i clinici, mantiene la diagnosi di DG come specifica area psicopatologica, l’OMS e l’ICD-11 (2022), hanno l’hanno invece de-patologizzata spostandola dal capitolo dei disturbi mentali ad un nuovo capitolo, appositamente creato, sulla “salute sessuale” in cui è classificata appunto come incongruenza di genere. Ciò principalmente sulla base di motivazioni culturali e sociali volte al sostegno dei diritti e alla limitazione dello stigma verso questo gruppo in quanto minoranza sessuale. D’altro lato, però, si evidenzia un rischio suicidario e tutti sanno che con grande frequenza tali sintomi si connettono a complessi quadri di personalità sottostanti. Se non si coglie e non si scioglie questa ambiguità di fondo, siamo destinati come clinici a navigare nella confusione e nella contraddizione.

Anche la Cass Review prende le mosse dalla osservazione di quanto sia mutata, in termini di grande variabilità, l’attuale composizione dei giovani gender questioning, all’interno di un mutato contesto sociale:

“C’è stato un aumento sostanziale nei tassi di problemi di salute mentale nei bambini e negli adolescenti in tutto il Regno Unito negli ultimi dieci anni, con un aumento di ansia e depressione più evidenti nelle ragazze adolescenti e un aumento dei giovani che presentano altre manifestazioni corporee di disagio; ad esempio, disturbi alimentari, tic e disturbo dismorfofobico corporeo” (Cass, 2024, pag. 27)

“Questa è una coorte diversa da quella esaminata da studi precedenti. Tra i referral c’è una maggiore complessità di presentazione con alti livelli di neurodiversità e/o problemi di salute mentale concomitanti e una prevalenza più elevata rispetto alla popolazione generale di esperienze infantili avverse e di cura dei bambini”. (pag. 26) “Data la complessità di questa popolazione, questi servizi devono operare secondo gli stessi standard di altri servizi che vedono bambini e giovani con presentazioni complesse e/o fattori di rischio aggiuntivi” (pag.28).

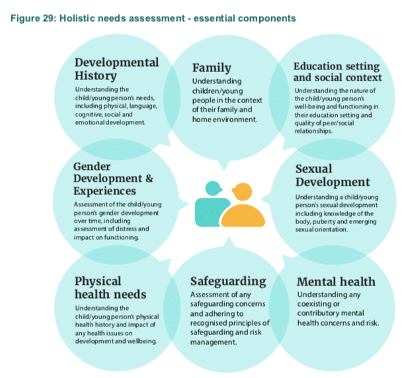

E infatti un intero capitolo della Cass Review è dedicato alle procedure d’assessment e alla formulazione del caso necessarie nella DG (riassunte nella fig. 29 a pag. 140), auspicando un approccio complesso definito “olistico”.

L’assunto di base, dunque, che occorre ribadire con grande decisione a tutti gli operatori che a vario livello si occupano di questi temi, è che non è possibile, e anzi può essere dannoso per i minori coinvolti, trattare la DdG in modo separato dal resto della persona.

Si tratta, in fondo, di ciò che un buon clinico dovrebbe fare nell’affronto di qualunque area psicopatologica, e che paradossalmente non è mai stato pienamente realizzato proprio all’interno di questa area dove le scelte terapeutiche marcano in modo indelebile tutto l’itinerario di vita del giovane paziente: ciò a discapito proprio dei diritti di queste “minoranze sessuali”.

È essenziale, dunque, un percorso di osservazione e raccolta dati (anche attraverso adeguati strumenti psicodiagnostici [2]) che deve condurre ad una complessa formulazione del caso e che deve essere in grado di distinguere due importanti livelli “diagnostici” (cfr. ad esempio: Lambruschi, 2014; Bertaccini Lambruschi; 2022, Lambruschi, 2024) da assumere come imprescindibili anche nell’ambito della DdG:

- diagnosi descrittiva: si tratta di accertarsi che gli operatori che se ne occupano sappiano cogliere ed esplorare con attenzione tutti gli indicatori previsti al riguardo dal DSM5, evidenziandone le variegate presentazioni ed espressività sintomatologiche, che già possono alludere a bisogni evolutivi e motivazioni sottostanti molto diversi;

- diagnosi esplicativa (o strutturale, cioè di funzionamento interno e relazionale), che deve rispondere al quesito: come mai questa persona, con questo particolare sistema famigliare, legami d’attaccamento e storia di sviluppo, con questa specifica organizzazione del sé e funzionamento relazionale, sta esprimendo adesso questo particolare sintomo, con questa particolare espressività comportamentale ed emotiva? È questo livello diagnostico che restituisce senso al sintomo e che deve orientare le successive linee di intervento, e non il piano meramente sintomatologico.

Ciò anche in considerazione della ragionevole difficoltà che abbiamo a comprendere i processi di persistenza/desistenza in questo ambito. “In passato, una diagnosi di disforia di genere era la base per l’inizio di un trattamento medico; tuttavia, ciò non è predittivo che l’individuo avrà in futuro un’identità transgender duratura” (Cass, 2024). A questo livello, a nostro parere, le linee guida dovrebbero richiedere professionalità e competenze più complesse sul piano clinico di quelle che sembrano attualmente in campo in molti centri che si occupano di DdG. Serve cioè una formulazione del caso più complessa e capace di comprendere il sintomo DG nel suo significato identitario e relazionale.

Ogni buon clinico dovrebbe sapere che l’atteggiamento relazionale di fondo entro il quale può svilupparsi un assessment con queste caratteristiche e una buona alleanza di lavoro col ragazzo disforico, è quello di sospensione dell’azione e attivazione dei processi autoriflessivi (Lambruschi, 2024b). In psicologia clinica questa è sempre stata la regola fondamentale: a partire dai sintomi più espliciti, aiutare il nostro paziente a sviluppare consapevolezza della sua condizione, dei suoi bisogni, dei suoi conflitti interni, delle motivazioni profonde legate ad una particolare area di disagio, ampliando in tal modo i suoi margini di libertà, di autonomia e di scelta: sarà poi lui stesso a orientarsi e a operare le proprie scelte in modo consapevole.

Come già osservato, probabilmente questa della identità sessuale è stata per anni l’unica area della psicologia clinica in cui si è “preso per buono” il sintomo esplicito e la richiesta immediata del paziente e non si è condotta, con i ragionevoli tempi che un buon assessment richiede, una adeguata analisi della domanda. Ciò significa che molti operatori cosiddetti “esperti” in questo ambito, al di là delle caratteristiche specifiche e dei bisogni del paziente, ritengono a priori di sapere cosa fare e cosa indicare al paziente stesso, sovrascrivendo la sua esperienza con un proprio modello e approccio stereotipato verso la transizione.

Ciò vale, certamente, per le situazioni più classiche ad esordio infantile (principalmente maschi), nel rapporto non solo col bambino ma anche e soprattutto con le figure genitoriali, che hanno bisogno di essere sostenute in modo competente ed empatico a riflettere globalmente sull’itinerario di sviluppo del proprio figlio e sul significato che l’incongruenza di genere riveste all’interno dei suoi più ampi processi identitari. Ma ancor più vale per le nuove situazioni ad esordio rapido adolescenziale (prevalentemente femmine) in cui la “scelta” di questo sintomo rappresenta molto spesso una strategia di coping nei confronti delle conflittualità e criticità tipiche che i nostri nuovi adolescenti avvertono di fronte ai compiti evolutivi tipici dell’adolescenza (Kozlowska et al, 2021).

Attualmente, ben lungi dal rappresentare una discriminazione, la cosiddetta “fluidità” è diventata per molti ragazzi un “valore” e lo si coglie talvolta dalla facciata di “leggerezza” con cui portano il loro problema. Nel confrontarsi con questo ambito identitario “gassoso” di facile auto-affermazione (dove ci si può sentire in un modo o in un altro a seconda del contesto e del momento) a maggior ragione gli operatori dovrebbero muoversi con grande cautela nell’agire in termini di affermazione, di transizione e soprattutto nell’agire sul corpo. In questo universo adolescenziale così lasso e fluido, è interessantissimo anche notare un fenomeno che in passato non esisteva, cioè come queste strutture accettino di buon grado ogni tipo di diagnosi, compresa la DG, perché, in realtà, la diagnosi li struttura e offre loro un significante facilmente disponibile (e che anzi, per utilizzare il loro linguaggio, “fa figo”) rispetto alla percepita lassità di fondo (Lambruschi, 2024b).

[1] Com’è noto, i cosiddetti “studi di genere”, ben lungi dal rappresentare una vera e propria teoria scientifica, rappresentano un campo di ricerca interdisciplinare che, a partire da una particolare prospettiva ideologica, analizza criticamente le costruzioni sociali e culturali del genere, evidenziando la diversità delle identità di genere e le loro interazioni con la società.

[2] Nella rassegna effettuata dalla Cass Review sulle linee guida utilizzate dai diversi servizi che si occupano di DdG, sono state identificate 36 misure utilizzate per valutare condizioni co-occorrenti, di cui solo 10 utilizzate da più di un servizio.

Bibliografia

- Abigail Shrier, Irreversible Damage, Regnery Publishing, 2020.

- Becerra-Culqui TA, et al. Mental Health of Transgender and Gender Nonconforming Youth Compared With Their Peers. Pediatrics. 2018 May;141(5):e20173845. doi: 10.1542/peds.2017-3845. Epub 2018 Apr 16. PMID: 29661941; PMCID: PMC5914494.

- Bertaccini R., Lambruschi F. (a cura di) (2021), Psicoterapia Cognitiva dell’Adolescente: caratteristiche del setting clinico e strategie d’intervento, Carocci Editore, Roma

- Cass, H. (2024). Independent review of gender identity services for children and young people: Final report April 2024. https://cass.independent-review.uk/home/publications/final-report/(open in a new window)

- Dias de Freitas, L., Léda‐Rêgo, G., Bezerra‐Filho, S., & Miranda‐Scippa, Â. (2020). Psychiatric disorders in individuals diagnosed with gender dysphoria: A systematic review. Psychiatry and Clinical Neurosciences, 74, 99-104. https://doi.org/10.1111/pcn.12947

- Drobnič Radobuljac, M., Grošelj, U., Kaltiala, R. et al. ESCAP statement on the care for children and adolescents with gender dysphoria: an urgent need for safeguarding clinical, scientific, and ethical standards. Eur Child Adolesc Psychiatry 33, 2011–2016 (2024). https://doi.org/10.1007/s00787-024-02440-8

- American Psychiatric Association (2013). Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali – Quinta edizione. DSM-5. Tr.it. Raffaello Cortina, Milano, 2015.

- Frew, T., Watsford, C., & Walker, I. (2021). Gender dysphoria and psychiatric comorbidities in childhood: a systematic review. Australian Journal of Psychology, 73, 255-271. https://doi.org/10.1080/00049530.2021.1900747

- Lambruschi F. (a cura di) (2014) Psicoterapia Cognitiva dell’Età Evolutiva: procedure d’assessment e strategie psicoterapeutiche (seconda edizione), Bollati Boringhieri, Torino, (prima edizione 2004).

- Lambruschi F. (a cura di) (2024a), Psicoterapia Cognitiva: la Prospettiva Costruttivista ed Evolutiva, Carocci Editore,

- Lambruschi F. (2024b), L’approccio clinico alla disforia di genere in età evolutiva: il recupero del buon senso clinico e della ricerca non ideologica nell’ambito della disforia di genere. Psicologia Clinica dello Sviluppo, 2024, 1.

- Kaltiala-Heino, R., Bergman, H., Työläjärvi, M., & Frisen, L. (2018). Gender dysphoria in adolescence: current perspectives. Adolescent Health, Medicine and Therapeutics, Volume 9, 31–41. https://doi.org/10.2147/AHMT.S135432.

- Kozlowska K, et al (2021). Attachment Patterns in Children and Adolescents With Gender Dysphoria. Front. Psychol. 11:582688. doi: 10.3389/fpsyg.2020.582688

- Littman, L. (2018). Parent reports of adolescents and young adults perceived to show signs of a rapid onset of gender dysphoria. PLOS ONE, 13(8), e0202330. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0202330

- Paz-Otero, M., Becerra-Fernández, A., Pérez-López, G., & Ly-Pen, D. (2021). A 2020 review of mental health comorbidity in gender dysphoric and gender non-conforming people. Journal of Psychiatry Treatment and Research, 3, 44-55. https://doi.org/10.36959/784/425

- Wanta, J. W., Niforatos, J. D., Durbak, E., Viguera, A., & Altinay, M. (2019). Mental health diagnoses among transgender patients in the clinical setting: an all-payer electronic health record study. Transgender Health, 4, 313-315. https://doi.org/10.1089/trgh.2019.0029

- World Health Organization. (2022). ICD-11: International classification of diseases (11th revision). https://icd.who.int/