Tribuna Medica Ticinese: “Transizione di genere: alcuni dati allarmanti”

Pubblichiamo, con il permesso dell’autore Dr. Fabio Cattaneo e della redazione di Tribuna Medica Ticinese, un articolo recentemente pubblicato sul numero 7-8 luglio-agosto 2025 (pagg. 138-141) della rivista medico-scientifica, organo ufficiale dell’Ordine dei Medici del Canton Ticino.

Fabio Cattaneo è specialista in endocrinologia con sede a Lugano (Svizzera), membro di Società svizzera di endocrinologia e diabetologia (SGED), Associazione svizzera contro l’osteoporosi (ASCO), Endocrine society (USA), Associazione medici endocrinologi (ITA).

Da alcuni anni il tema della incongruenza di genere, con i suoi correlati di disforia e trattamenti di transizione, è sempre più presente nei media, nel mondo del cinema e della letteratura.

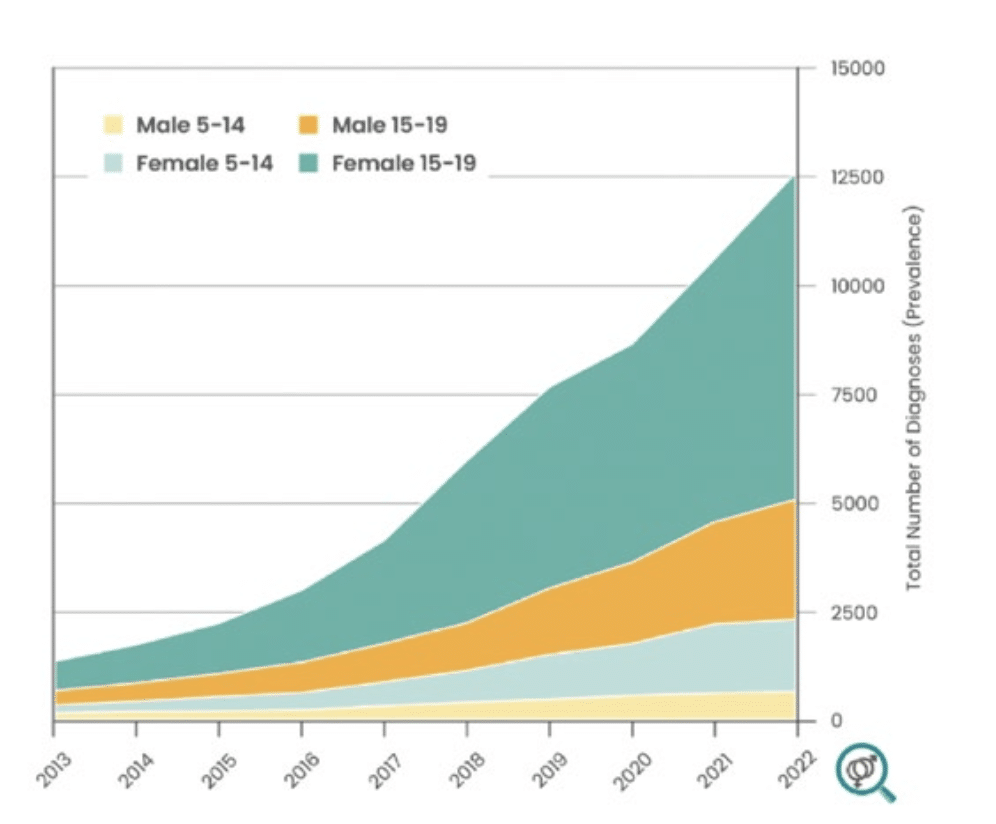

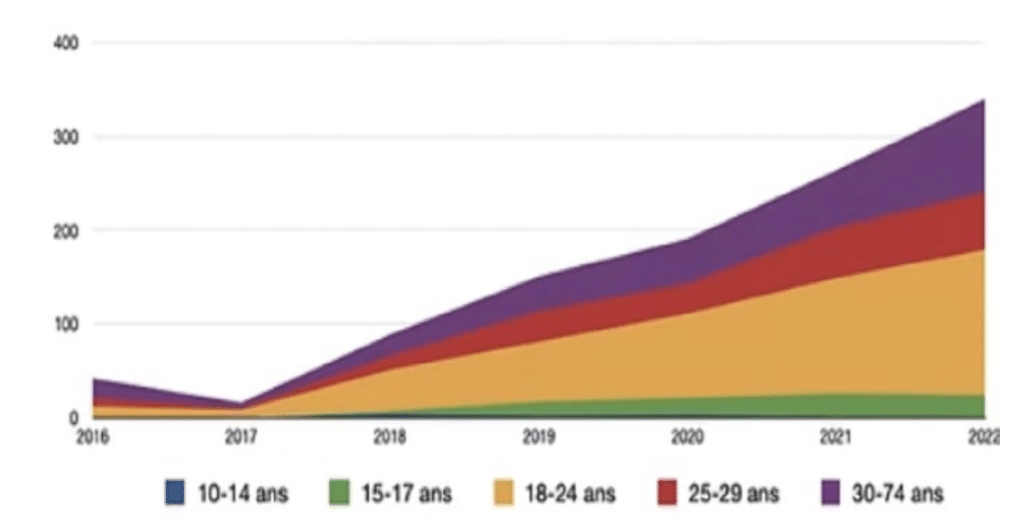

Epidemiologicamente si rileva un’entità clinica molto rara (per esempio secondo dati aggiornati al 2022 in Norvegia, 1:10’000 casi per anno nei maschi e 4:10’000 nelle ragazze), ma con un tasso di crescita impressionante. Una pubblicazione inglese di sette mesi fa registrava una moltiplicazione per 50 dei casi in 10 anni, con l’aumento più rilevante nelle ragazze fra i 16 e i 18 anni. I dati del Gender Identity Development Service di Londra indicano un aumento del 3600% in 10 anni (da 77 casi nel 2009 a 2590 nel 2019).

Nessuno finora ha saputo spiegare questo trend, confermato a livello internazionale (Figura 1 e 2); e neppure lo shift da una predominanza di bambini pre-puberali e giovani maschi adulti all’attuale popolazione prevalentemente femminile, post-puberale, con frequenti comorbidità psichiatriche (da alcuni autori descritta come rapid-onset gender dysphoria – ROGD). Alcuni autori ipotizzano un ruolo del “contagio sociale”, mediato dall’uso massiccio di social media.

Ciò che non trova grande spazio nei mezzi di informazione, ma nemmeno nella divulgazione medica, è un approfondimento di alcuni dati problematici emergenti negli ultimi anni. Numerose recenti pubblicazioni critiche sulla disforia di genere (DG) hanno condotto a un cambiamento in senso restrittivo delle pratiche mediche in svariati paesi; non così (o non ancora?) in Svizzera. Ne riporto alcune.

Fonte: Gender Identity Disorders Among Young People in Germany: Prevalence and Trends, 2013–2022 An Analysis of Nationwide Routine Insurance Data, Dtsch Arztebl Int 2024; 121: 370-1

Il rapporto Cass (Regno Unito)

La dottoressa Hilary Cass in un rapporto commissionatole dal servizio sanitario nazionale inglese ha riassunto i dati di 8 revisioni sistematiche del 2024 in 32 raccomandazioni, pubblicate un anno fa. Tra queste, l’indicazione ad assegnare i trattamenti con bloccanti della pubertà esclusivamente all’ambito degli studi clinici controllati. La ragione è l’assenza di evidenze scientifiche credibili riguardo al fatto che stoppare la pubertà fisiologica porti a miglioramenti della salute mentale. Vi sono inoltre preoccupazioni sulla sicurezza (in particolare per quanto riguarda la salute ossea) e numerose altre incognite, specialmente sul successivo sviluppo neuropsicologico e la vita sessuale da adulti. Per quanto riguarda i trattamenti ormonali di transizione, il rapporto Cass chiede estrema cautela, visto che l’aspettativa di effetti favorevoli si appoggia su un “lack of high quality evidence” e su lavori con follow-up breve. Raccomanda che prima di prescrivere trattamenti medici, ogni singolo caso venga discusso da un team multidisciplinare.

Altre pubblicazioni

I risultati del rapporto Cass sono stati replicati in due meta-analisi statunitensi (l’ultima pubblicata 2 mesi fa): scarse evidenze di beneficio, rispettivamente risultati negativi per la ormonoterapia e per la mastectomia (nei soggetti con meno di 26 anni). Uno studio retrospettivo statunitense su banca dati nazionale (risale a inizio 2025, con 107’583 soggetti maggiorenni con DG) ha analizzato svariati outcomes di salute mentale. Nel gruppo che si era sottoposto a chirurgia di transizione, il tasso di ideazione suicidale, abuso di sostanze, depressione e ansietà era significativamente superiore che nei soggetti con DG non sottoposti a chirurgia. Un gruppo di psichiatri tedeschi ha pubblicato l’anno scorso una revisione sistematica sul trattamento della DG nei minori. Oltre a sottolineare la scarsità di studi di buona qualità e di dati a lungo termine, hanno concluso suggerendo che i trattamenti ormonali non hanno dimostrato la loro efficacia, raccomandando un maggior ricorso agli interventi psicoterapeutici.

Da notare che anche una revisione Cochrane del 2020 concludeva che vi sono evidenze insufficienti per determinare la sicurezza ed efficacia dei trattamenti per la transizione nelle donne transgender. Gli autori, nelle conclusioni, hanno voluto aggiungere che “la carenza di studi mostra un gap tra la pratica clinica attuale e la ricerca clinica”.

Bloccanti della pubertà

Numerose pubblicazioni hanno rimesso in questione l’assunto che bloccare la pubertà fisiologica per “dare tempo” ai bambini di comprendere e affrontare meglio, più tardi, la propria disforia, sia privo di conseguenze negative. C’è il sospetto che i bloccanti della pubertà abbiano invece un effetto di “imprinting”: il 97% dei bambini che li ricevono proseguiranno i trattamenti medici di transizione di genere, mentre tre pubblicazioni (tra il 2008 e il 2021) sull’approccio watchful waiting mostravano un 60-98% di bambini che si riconcilia spontaneamente con il proprio sesso alla nascita, rinunciando alla transizione. Nel 2023, una revisione sistematica olandese (condotta da gruppo multidisciplinare di autori) è giunta alle seguenti conclusioni: gli effetti somatici e psicosociali a lungo termine delle ormonoterapie non sono conosciuti, salvo una tendenza a rallentare l’aumento fisiologico di densità minerale ossea. Risultati analoghi sono stati ottenuti in una revisione sistematica con meta-analisi di sei mesi fa.

Il fenomeno emergente della detransizione e del “transition regret”

Molti dei medici coinvolti nei trattamenti della DG citano il numero irrisorio di pazienti che decidono di rinunciare al percorso di transizione (scelgono di “tornare indietro”), tipicamente vicino al 1%. Questa affermazione poggia su lavori con una raccolta dei dati spesso incompleta e un elevato numero di pazienti persi nel follow-up (fino al 36%). Oggi sappiamo che sono proprio i soggetti che scelgono la detransizione quelli che non si presentano più ai loro centri medici di riferimento. Inoltre, in quei lavori venivano esclusi i soggetti deceduti per complicanze mediche oppure per suicidio, mascherando forse proprio dei casi di “regret”. Bisogna riconoscere che il tasso reale di detransizione non è conosciuto. Alcune pubblicazioni recenti suggeriscono però un fenomeno piuttosto frequente. Uno studio retrospettivo inglese su 175 pazienti ha evidenziato un 7% di “detransitioners” in 16 mesi; mentre il 22% non completava i trattamenti pianificati. In un lavoro del 2022 su 957 pazienti adulti e adolescenti, il 29% aveva interrotto i trattamenti ormonali in quattro anni (dato che non dimostra, ma suggerisce fortemente, un fenomeno di detransizione tutt’altro che raro). L’unica meta-analisi su questo tema (apparsa nel febbraio di quest’anno) concludeva che la detransizione “è stata finora investigata in modo insufficiente” e riportava alcuni lavori dove si riscontra una cessazione dei trattamenti ormonali nel 10% dei soggetti.

Anche la ESCAP (società europea di psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza) in una recente presa di posizione (nella quale chiede maggior prudenza e rigore scientifico nell’approccio della DG) insiste sul “prestare attenzione ai soggetti che ricercano una detransizione oppure rimpiangono la loro transizione”. Molte informazioni sul vissuto di queste persone non si trovano nella letteratura medica, ma in siti web, inchieste online, testimonianze spontanee (per esempio: detransawareness.org, observatoirepetitesirene.org, post-trans.com, 4thwavenow.com, transgendertrend. com, detransinfo.com, beyondtrans. org, detranshelp.org, genspect.org).

La suicidalità

Si è sempre ritenuto che i soggetti con DG presentassero un tasso di suicidalità elevato, e che i trattamenti di transizione riducessero la frequenza dei suicidi. Si tratta di considerazioni con un’influenza considerevole sui professionisti, sui genitori e sui pazienti stessi. Un studio di coorte nazionale finlandese dell’anno scorso non supporta i dati citati sopra. Il tasso di suicidio in 2083 adolescenti “transgender” (follow-up medio di 6.5 anni) è triplo rispetto al gruppo controllo di coetanei (0.3% vs 0.1%), ma è identico a quello di coetanei con comorbidità psichiatriche paragonabili a quelle che accompagnano la disforia di genere (fino al 50% dei soggetti con disforia di genere presenta patologie come depressione, disturbi dello spettro autistico, personalità borderline). Sembra quindi essere la patologia psichiatrica (e non la DG) a favorire ideazioni e gesti suicidali. Ancora più importante: in questo lavoro, la mortalità per suicidio dei soggetti che si erano sottoposti a trattamenti di transizione non è inferiore al gruppo dei soggetti con DG, ma non ancora entrati in un percorso di transizione medica. Colpisce il fatto che lo studio, pubblicato su BMJ Mental Health, sia stato condotto dalla dottoressa R. Kaltiala, psichiatra che per anni è stata responsabile del servizio nazionale finlandese per i disturbi dell’identità di genere. In un’intervista del 2023 affermava: “gender-affirming care is dangerous. I know because I helped pioneer it”. Ma non si tratta di una voce singola; un’altra revisione sistematica della letteratura apparsa nel maggio 2024 (partendo da 14 studi longitudinali sull’outcome specifico depressione/suicidalità nella DG di esordio in età pediatrica) conclude che la dimostrazione di un beneficio dei trattamenti è “inconsistente”. Un anno prima un’altra revisione sistematica affermava che gli effetti di lungo termine delle terapie ormonali sulla salute psicosociale non possono essere valutati.

Linee-guida inappropriate

La World Professional Association for Transgender Health (WPATH) è la società di riferimento per i trattamenti della DG. Nel 2022 ha emesso l’ottava versione dei suoi “standards of care”, documento (la cui metodologia è stata criticata da Gordon Guyatt, tra gli sviluppatori del sistema GRADE per le linee-guida medico scientifiche) nel quale è stata eliminata qualunque età minima per accedere ai bloccanti della pubertà, agli ormoni per la transizione e alla chirurgia di “riassegnamento” sessuale. Il ruolo della psicoterapia viene ridimensionato. Nessun approfondimento dei dati emergenti sulla detransizione. Il testo utilizza una terminologia definibile non-scientifica, se non tendenziosamente ideologica: la doppia mastectomia è chiamata “chirurgia di mascolinizzazione toracica”; gli interventi medico-chirurgici sono “presa a carico sanitaria affermativa di genere”; appare la categoria dei ”cis-gender”; come pure il non-senso scientifico di “sesso assegnato alla nascita”. Alcuni responsabili della WPATH nel 2020 hanno tentato di interferire con la pubblicazione della revisione sistematica (commissionata dalla stessa WPATH) da parte del Johns Hopkins University Evidence-Based Practice Centre, “to ensure that publication does not negatively affect the provision of transgender health care in the broadest sense”. Approccio legittimo da parte di una lobby di attivisti, non per una società scientifica.

Nelle sue guidelines del 2017, la Endocrine Society, basandosi su evidenze di qualità graduata come “bassa” o “molto bassa”, fa raccomandazioni forti utilizzando la dicitura “we recommend” invece del più appropriato “we suggest”: anche qui sembra prevalere la spinta ideologica sul rigore scientifico.

Nel dicembre del 2023, la OMS annuncia la creazione di un gruppo di lavoro dedicato a sviluppare linee guida sulla salute delle persone transgender. Prevede 3 settimane di tempo per inoltrare commenti sul tema da parte di terzi e tempi di lavoro molto stretti per il panel; enfatizza la centralità dell’espandere l’accesso agli “ormoni affermativi” e del riconoscimento legale del genere auto-dichiarato. Nelle settimane seguenti reagiscono in modo critico associazioni mediche, gruppi di genitori, associazioni LGBT; una volta emerso che 13 membri su 20 del gruppo di lavoro hanno potenziali conflitti d’interesse (per esempio intellettuali, essendo attivisti di associazioni transgender oppure LGBT+, oppure finanziari essendo stipendiati da WPATH o professionalmente attivi in cliniche di trattamenti per transgender) l’OMS è costretta a 1. ricusare una partecipante e annunciare un allargamento del panel a nuovi membri; 2. prolungare sia i tempi per inoltrare suggerimenti che quelli per produrre le guidelines; 3. annunciare che non includerà nelle guidelines raccomandazioni su bambini e adolescenti, per i quali “the evidence base is limited and variable regarding the longer term outcomes of gender affirming care”.

Il panorama delle linee-guida nel campo della DG appare perlomeno nebuloso, un motivo supplementare per muoversi con grande prudenza riguardo ai trattamenti.

Conclusioni

Il tipo di narrativa finora prevalente (sia in parte del mondo medico che nel dibattito pubblico) riguardo all’approccio della DG non rende ragione di tutta una serie di problemi e incertezze, tra i quali quelli citati nel presente articolo. Alcuni Paesi (Regno Unito, Svezia, Danimarca, Finlandia, Norvegia e diversi stati USA) hanno deciso negli ultimi 2-3 anni di limitare in vari modi l’utilizzo di trattamenti ormonali e chirurgici. Nel panorama medico svizzero sembra invece persistere un atteggiamento maggioritario piuttosto acritico e unilaterale. L’approccio attuale alla DG è basato su studi di qualità abitualmente non accettata negli altri ambiti della medicina (follow-up breve; elevato tasso di persi al follow-up; descrizione inappropriata delle variabili confondenti e delle coorti di paragone); eppure questo sembra non sollevare obiezioni.

Trovo inquietante il fatto che non siamo capaci di individuare chi soffre di una forma transitoria di DG: la pressione da parte dei pazienti e l’impostazione dei centri coinvolti, sia privati che istituzionali, sono tali che tra la prima valutazione psichiatrica e l’inizio delle prescrizioni ormonali passano di regola pochi mesi, un tempo a mio giudizio troppo breve per una valutazione del decorso, specie nella attuale “epidemia” di soggetti con forme simili a rapid-onset gender dysphoria. Ancor meno sappiamo prevedere chi farà parte di quel 10-30% (stima conservativa) di persone con GD che rimpiangeranno di aver intrapreso i trattamenti di transizione. Ragionevole quindi temere che nel lungo termine un approccio “affermativo” nella DG dia risultati negativi.

Mi è bastato l’incontro in consultazione con un paziente uomo, trattato per presunta DG con ormoni e poi operato di orchiectomia e mastoplastica a 23 anni, profondamente infelice negli anni successivi e “de-transizionato” da donna a uomo (irrimediabilmente sterile) 18 anni più tardi, per misurare la pericolosità all’attuale approccio verso la DG. Concludo citando un editoriale del redattore capo del BMJ: “Offering treatments without an adequate understanding of benefits and harms is unethical. All of this matters even more when the treatments are not trivial; puberty blockers and hormone therapies are major, life altering interventions […]. Without doubt, the advocacy and clinical practice for medical treatment of gender dysphoria had moved ahead of the evidence-a recipe for harm.”

Alcuni punti chiave

• le ragioni del recente aumento “epidemico” dei casi di DG non sono finora state comprese

• la pratica clinica (trattamenti ormonali e chirurgia della DG) poggia su evidenze inconsistenti

• alcune recenti pubblicazioni non confermano il nesso -finora ritenuto certo- fra DG e suicidalità

• rispetto al passato vanno considerati con più attenzione i fenomeni emergenti del “transition regret” e della detransizione

• mancano linee-guida rigorose e affidabili sulla presa a carico della DG

• quale potrebbe essere il ruolo della psicoterapia sul lungo termine nella presa a carico della DG?

Dr. med. Fabio Cattaneo

FMH medicina interna, endocrinologia e diabetologia

Bibliografia a richiesta